ここでは、令和の大改修 見付天神屋根葺き替え工事について記述しています。

あわせて、改修前の屋根裏についても記述しています。

仮設屋根 (2月16日)

本日も仮屋根の仮設工事は、休憩中。

こちらの写真は、拝殿上方、南西から屋根を見下ろした画像です。

下からだとわかりませんが、上から見ると想像以上に大きい屋根です。

そもそもなぜ屋根の修復工事をするの?

なぜ屋根の修復が必要なのか。いろいろな原因がありますが、ここではそれらを紹介します。

長年の風雪に耐え、損傷が激しい。

見付天神の拝殿は、昭和8年(1933)に建てられた物です。

画像は、令和3年(2021)1月14日撮影の拝殿を上部から撮影した画像です。

銅板の寿命は50年程度と言われています。ところが見付天神では、それを大きく超える88年の歳月を経て、広範囲に腐食が進んでいます。この腐食は、酸性雨の影響も少なくありません。

空襲に耐え、損傷が激しい。

磐田は、昭和19年(1944)から7度におよび空襲に見舞われ、その被害は甚大な物でした。

特に昭和20年(1945)5月19日には、市街地を中心に広範囲に爆撃を受けました。昼頃、見付地区に空襲警報が発令、下校途中の児童たちが巻き込まれ、多数の尊い命が失われました。後に子供やくよけ地蔵が建立されました。現在でも当時を偲び、戦災被爆者慰霊祭が行われています。

市街地の爆撃が目的だったため、見付天神への直接の被害は多くはなかったようです。しかしながら、無数の飛び散った破片が屋根に穴をうがち、修復した跡が何カ所もありました。

現在の屋根裏はどうなっているの?

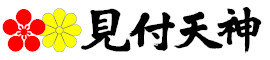

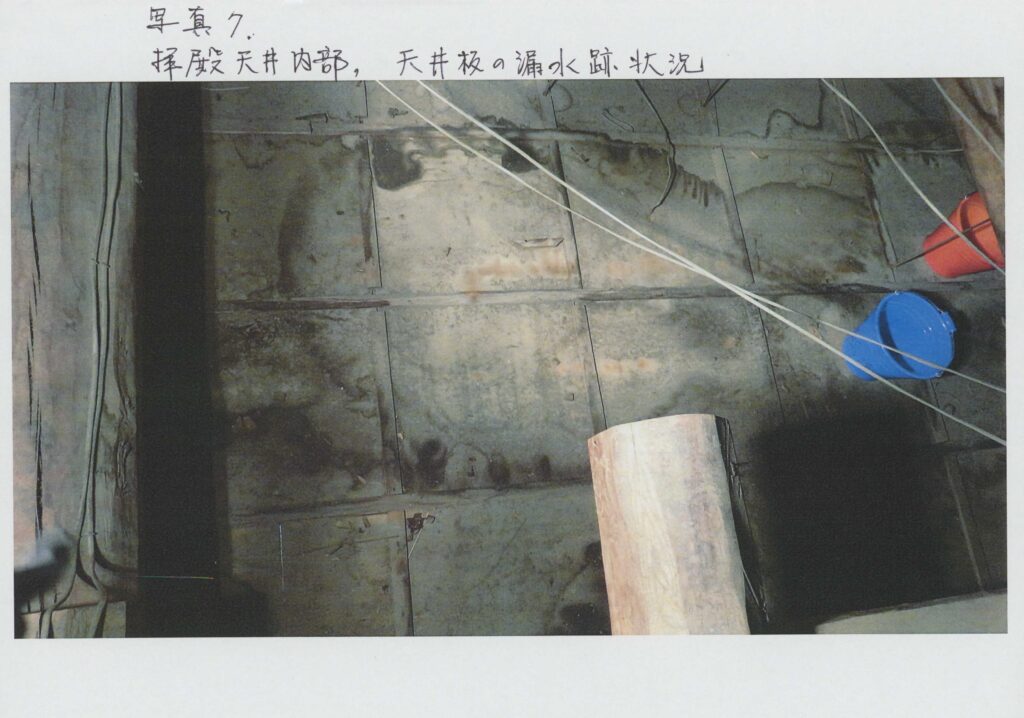

雨漏り対策に バケツが活躍?

拝殿内には無数のバケツが配置されています。これは雨漏りした水をためておく為です。なにも無いと写真の漏水後のように拝殿の天井裏に直接水たまりが出来てしまいます。

水たまりができると、天井からしみ出し、ポタポタと皆様の頭上に落ちてきることも。

それにしても、バケツを置いても広範囲すぎてカバーできていませんね。

これでは漏水だけでなく、漏電の原因にもなりかねません。

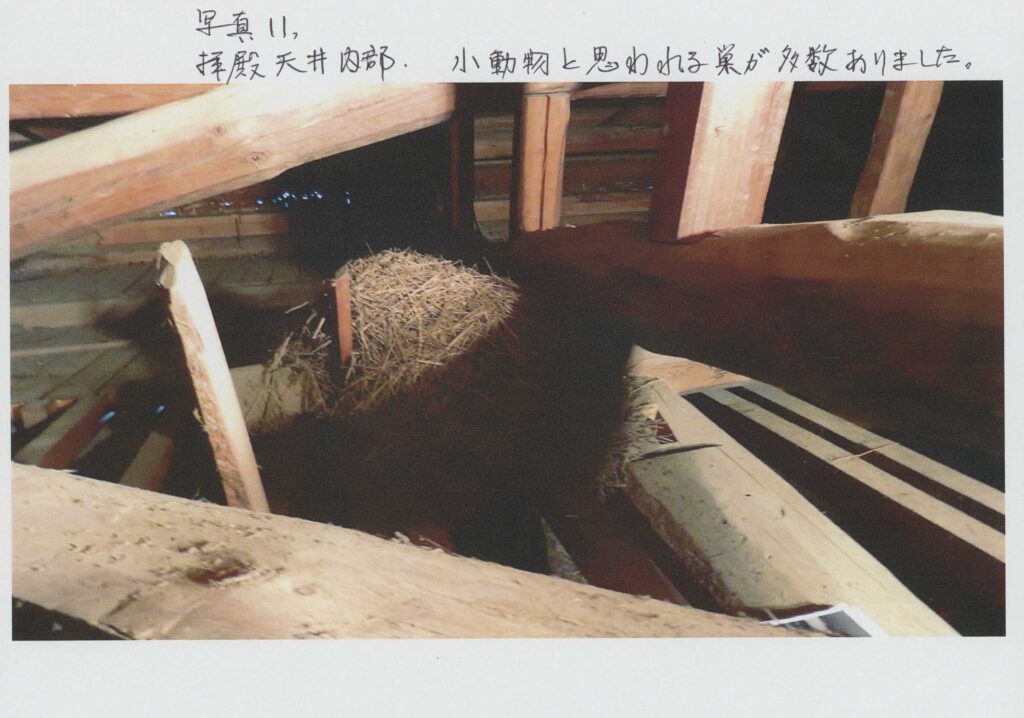

発見! 何かの生き物の巣

時代を経た古民家の屋根裏では、たまに「カサカサ」とか「トントントン」とか、いろいろな物音が聞こえることがありました。その音の原因は、ネズミや蛇、イタチなど。

雨風をしのぎ、暖かい屋根裏は、往々にしていろいろな動物の住処となっていました。

見付天神の拝殿も例外ではありません。年月を重ねた屋根裏には小動物と思われる巣が多数ありました。拝殿裏に集落があったのでしょうか。

ちなみに、私が十数年前にのぞいたときは、屋根裏に鳥達が住んで(?)いました。

幸にも、今回は小動物自体は発見されませんでした。すでに引っ越した後だったのでしょうか。それでも屋根裏が痛む原因となっていますので、早急に対応が必要です。

まとめ

以上のことから、早急に屋根の修復が必要となり、今回の事業を計画、実施することと相成りました。